Je mehr Sonne, desto mehr Solarstrom. Wer eine eigene PV-Anlage am Dach plant, informiert sich über die besten Voraussetzungen, damit die Anlage nicht nur einwandfrei funktioniert, sondern auch optimalen Ertrag einbringt. Als einer der größten Störfaktoren gilt dabei nach wie vor die Verschattung von Solarmodulen. Smarte Entwicklungen am Solarmarkt stellen das Problem Verschattung jetzt in den Schatten. Warum sich Teilverschattungen auf Solarmodulen heutzutage nur mehr unwesentlich auf den Ertrag eines PV-Systems auswirken, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.

Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel und eine PV-Anlage am Dach – das wären die idealen Voraussetzungen, um zu Hause möglichst viel Sonnenenergie zu produzieren. Aber: Nur die wenigsten Dächer sind vollkommen schattenfrei.

Oft werfen Bäume, Masten, Hausantennen oder angrenzende Gebäude Schatten auf die Solarmodule, weniger Leistung und Ertrag sind – vermeintlich – die Folge. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass ungleichmäßige Verschattungen den Gesamtertrag der eigenen PV-Anlage über das Jahr hinweg nur minimal beeinflussen. Ausschlaggebend sind vielmehr der passende Wechselrichter und die richtige Auslegung der Module. Hier kommt der sogenannte FC-Faktor ins Spiel:

Was ist der FC-Faktor?

Der FC-Faktor (auch Faktor für Verschattungsverluste oder Faktor für die effektive Modulfläche) beschreibt den Einfluss von Verschattung auf die Leistungsfähigkeit einer PV-Anlage.

Der FC-Faktor (englisch „Fill Correction Factor“) gibt an, wie stark die tatsächliche Leistung eines verschatteten Solarmoduls im Vergleich zur Leistung ohne Verschattung reduziert ist. Berechnet wird der FC-Faktor durch softwaregestützte Simulationen oder anhand von Erfahrungswerten und Berechnungstabellen.

Der Faktor für Verschattungsverluste wird in der Ertragsprognose und insbesondere bei der Planung von komplexen PV-Anlagen verwendet, um realistische Werte für den Energieertrag zu berechnen. Dabei werden die Ausrichtung und Neigung der Module sowie ihre Verschaltung und die Art der Verschattung (z. B. punktuell, flächig, temporär) berücksichtigt.

Er wird meist als Prozentsatz oder dimensionsloser Wert zwischen 0 und 1 angegeben.

FC = 1 → keine Verschattung, volle Leistung

FC < 1 → Verschattung vorhanden, reduzierte Leistung

Wenn ein Solarmodul beispielsweise durch einen Baum teilweise verschattet ist und dadurch nur noch 80 % seiner ursprünglichen Leistung erbringen kann, beträgt der FC-Faktor 0,8. Jedoch kann hier Abhilfe geschaffen werden – wie, verraten wir im Beitrag, gerne weiterlesen!

Hartnäckiger Mythos widerlegt

„Eine Verschattung von Solarmodulen – beispielsweise durch Blätter – führt dazu, dass gleich die gesamte PV-Anlage keine oder fast keine Leistung mehr erbringt. Wie bei einem Gartenschlauch, aus dem – egal an welcher Stelle er abgedrückt wird – kein oder nur mehr sehr wenig Wasser herauskommt.“

Diese Behauptung ist nach wie vor weit verbreitet, jedoch längst überholt. Denn: Die Lösung dafür ist mittlerweile schon in jedem Modul verbaut – in Form von Bypass-Dioden.

Mit Umleitungen zum Ziel dank Bypass-Dioden

Heute verfügt ein modernes PV-Modul meist über Bypass-Dioden. Diese dienen als Überbrücker: Können bestimmte Stellen eines Solarmoduls nicht die volle Leistung erbringen – etwa durch Verschattung oder Verschmutzung –, sorgen Bypass-Dioden dafür, dass der Strom die betroffenen Zellstränge umgeht.

Wie funktioniert das im Detail? Durch Änderung der DC-Spannung des Wechselrichters, die am Strang anliegt, werden die Bypass-Dioden aktiviert und damit leitend. Der betroffene Zellstrang des betroffenen PV-Moduls wird so überbrückt.

Das Resultat: Die übrigen Modulbereiche bleiben weiterhin voll leistungsfähig und die Gesamtanlage kann effizient weiterarbeiten. „Das bringt gleich zwei Vorteile mit sich“, erklärt Marija Milosavljeva, Fachexpertin in der Systementwicklung bei Fronius. „Zum einen wird Überhitzungen und möglichen Hotspots vorgebeugt, zum anderen wird trotz teilweiser Verschattung ein rentabler Ertrag erwirtschaftet.“

Verbesserungen am Solarmodul-Markt

Fortlaufende Weiterentwicklungen bei den Solarmodulen tragen ebenso dazu bei, dass die eigene PV-Anlage am Dach immer noch wirtschaftlicher wird:

Gängige Halbzellenmodule können dank der Halbzellentechnologie – also der Halbierung der einzelnen Solarzellen – nicht nur Leistungsverluste reduzieren, sondern auch das Licht besser nutzen. Außerdem funktionieren sie selbst bei hohen Temperaturen stabil.

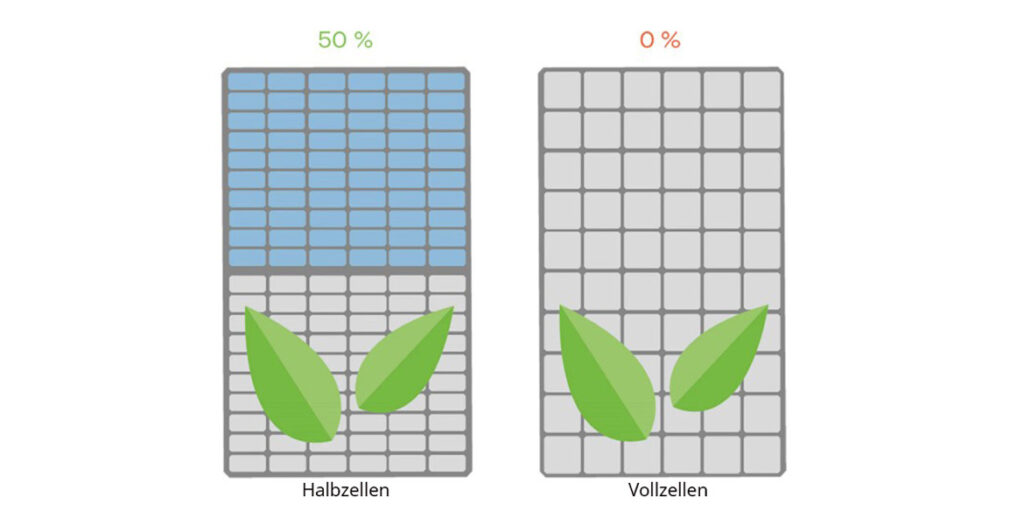

Auch das sogenannte Verschattungsverhalten ist bei Halbzellenmodulen besser: Bypass-Dioden teilen die Module in der Mitte. Wird also die untere oder obere Hälfte des Halbzellenmoduls beispielsweise durch Blätter verschattet, kann die andere Modulhälfte trotzdem weiterhin volle Leistung erbringen. Ein Vergleich: Bei einem exakt gleich verschatteten Vollzellenmodul würde die Leistung des gesamten Moduls wegfallen.

Effizientes MPP-Tracking für mehr Leistung

Um Verschattungseinbußen oder auch Mismatch-Verluste so gering wie möglich zu halten, sind String- bzw. Multistring-Wechselrichter mit einem – oder eben mehreren – MPP-Trackern (Maxim Power Point Tracker) ausgestattet. Im Idealfall wird pro String ein MPP-Tracker eingesetzt, der kontinuierlich den optimalen Betriebspunkt der angeschlossenen Stränge ermittelt und so die Leistung der PV-Anlage stets auf dem Maximum hält.

Verschattungsmanagement inklusive

Maximaler Ertrag trotz Teilverschattung? Dafür kann ein smartes Verschattungsmanagement sorgen, das im Idealfall bereits im Wechselrichter integriert ist. Somit können sogar Dachflächen mit einer partiellen Verschattung optimal ausgelegt werden.

Unser Dynamic Peak Manager ist ein intelligenter MPP-Tracking-Algorithmus, der Verschattungen erkennt und den Ertrag auf Strangebene optimiert. Dafür scannt und analysiert der Algorithmus die gesamte Spannungs-Leistungskurve in regelmäßigen Abständen von ca. 10 Minuten und findet so immer den effizientesten Arbeitspunkt (Global Maximum Power Point) des PV-Systems.

Marija Milosavljeva, Fachexpertin in der Systementwicklung

Verschattungsverlust ist nicht gleich Verschattungsverlust

Beispiel: Verschattung durch einen Schornstein

Eine Verschattungssimulation mit einer unabhängigen Simulationssoftware zeigt, dass die jährlichen Verschattungsverluste gering ausfallen.

Grundsätzlich müssen zwei verschiedene Verlustkategorien betrachtet werden.

Modulspezifische Teilabschattungsverluste: Aufgrund von unterschiedlichen schattenwerfenden Objekten – hier einem Schornstein – wird das Sonnenlicht blockiert, es fällt weniger Licht auf die Solarmodule. Dieser verminderte Lichteinfall kann durch keinen Wechselrichter, Leistungsoptimierer oder Mikrowechselrichter optimiert werden. Einzige Lösung ist in diesem Fall die Entfernung des schattenverursachenden Objekts selbst.

Im Gegensatz dazu können Mismatch-Verluste, also Verschattungsverluste von Strings, durch einen intelligenten MPP-Tracking-Algorithmus wesentlich verbessert werden: Wie in der Tabelle ersichtlich, fallen die Mismatch-Verluste dank Dynamic Peak Manager um ca. zwei Drittel geringer aus als die Verschattungsverluste auf Modulebene.

| Art der Verschattungsverluste | Verluste in % | Verluste in kWh | |

| Modulspezifische Teilabschattung | –0,18 % | 26,07 kWh (von 14.485 kWh) | Kann nicht von Wechselrichtern, Optimierern usw. beeinflusst werden |

| Mismatch (Verschaltung/Abschattung) | –0,06 % | 8,7 kWh (von 14.485 kWh) | Stark reduziert durch den Dynamic Peak Manager |

Die Ergebnisse der Simulation zeigen deutlich, dass modulspezifische Teilabschattungen prozentuell einen viel höheren Verlust (ca. 0,18 %) zur Folge haben als Mismatch-Verluste (ca. 0,06 %).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Verfügt der Wechselrichter als Herzstück einer PV-Anlage also über ein effizientes MPP-Tracking und ein smartes Verschattungsmanagement, wie es bei allen Fronius Wechselrichtern der Fall ist, kann man sich selbst unter herausfordernden Umgebungsvoraussetzungen nicht nur auf ein optimales Ertragsergebnis, sondern auch auf ein ideales Zusammenspiel von Hard- und Software verlassen – ohne zusätzliche Komponenten oder Kosten.

Problemlöser Leistungsoptimierer?

Zwar können auch DC-Optimierer die Leistung der Anlage bei Verschattungen verbessern, sie rechnen sich jedoch nur selten:

Was macht ein Optimierer? Ein Optimierer versucht, jedes Modul mit seinem individuellen MPP zu optimieren, indem er die Spannung auf Modulebene kontrolliert. „Insbesondere bei leichten Verschattungen bringt ein Leistungsoptimierer durchaus Vorteile, allerdings nur solange die Bypass-Dioden nicht aktiviert sind. Werden die Bypass-Dioden bei stärkerer Verschattung leitend, also aktiv, wird der verschattete Bereich überbrückt und quasi abgeschaltet. Damit hat der Leistungsoptimierer keine Arbeit mehr, er kann keinen Einfluss auf einen deaktivierten Bereich ausüben“, zeigt Milosavljeva auf. Unter anderen Gesichtspunkten sieht der Produktmanager den Einsatz von Optimierern allerdings kritisch: „Als Zusatzkomponenten benötigen DC/DC-Wandler selbst Energie und verbrauchen sogar im Stand-by-Modus Strom, der von der PV-Anlage erst einmal miterwirtschaftet werden muss. Der erzielte Mehrertrag fällt folglich oft geringer aus und rechtfertigt im Umkehrschluss die höheren Investitionskosten meist nicht.“

Hinzu kommt, dass die vielen zusätzlichen Komponenten, die auf jedem Modul platziert werden müssen, die Verlässlichkeit des Systems insgesamt verringern und damit auch die Ausfallswahrscheinlichkeit der PV-Anlage steigern.

Fazit: Verschattungen auf PV-Anlagen lassen sich zwar nicht immer vermeiden, doch dank vielversprechender Weiterentwicklungen am Solarmarkt – sowohl bei PV-Modulen als auch bei String-Wechselrichtern – können Verschattungsverluste mittlerweile effektiv minimiert werden.

Entscheidend dabei ist die Art der Verschattung bzw. der Leistungsverluste: Insbesondere bei Mismatch-Verlusten, die durch ungleichmäßige Beschattung einzelner Solarmodule entstehen können, gibt es heutzutage wirkungsvolle Lösungen. Dank integriertem Verschattungsmanagement, beispielsweise dem Dynamic Peak Manager von Fronius, fällt der Anteil an verlorener Sonnenenergie nur noch sehr gering aus.

Der weitaus größere Teil der Verschattungsverluste entsteht durch einen generell reduzierten Lichteinfall aufgrund von schattenwerfenden Objekten wie Bäumen, Gebäuden oder Masten. Solche Verluste lassen sich weder durch DC-Optimierer, Mikrowechselrichter noch durch andere leistungselektronische Komponenten auf Modulebene reduzieren. Hier schafft nur das Entfernen des Objekts Abhilfe – sofern das möglich ist.

Investitionen in zusätzliche Komponenten zur Leistungsoptimierung, wie zum Beispiel DC-Optimierer, lohnen sich nur selten. Insbesondere bei starken Verschattungen oder wenn nur wenige Module betroffen sind, ist der Einsatz von Leistungsoptimierern aufgrund ihres zusätzlichen Energiebedarfs nicht vorteilhaft. Außerdem steigt damit die Fehleranfälligkeit der gesamten PV-Anlage.

Neugierig geworden? Vertiefende Zahlen und Fakten zum Thema Verschattung finden Sie in unserem Whitepaper „Einfluss von Verschattung auf PV-Anlagen“ – gern reinlesen!